地域健康交流研究センター

あらゆる健康状態にある人が、生涯自分らしくより豊かに生きる力をひきだす拠点

センター長挨拶

周南公立大学地域健康交流研究センターは、本学が地域に開かれた大学として周南地域の健康に関する課題や強みを発見し、課題解決、強みをさらに活かすために、地域住民、保健医療福祉の専門家、大学教員が一体となって、地域に生活するあらゆる健康状態にある人々が、病気や障がいの有り無しに関わらず、「生涯、自分らしく、より豊かに生きる力」を発揮できるまち、健康の新しい価値を創り出していく拠点として開設されました。

地域の健康に関する課題解決に向けた研究並びに実践活動等を通じて、あらゆる健康状態にある人が、生涯、その人らしくより豊かな健康生活を実現していくことを目的としています。そのために、地域の健康に関する教育・研究、地域の健康に関する実践、地域の看護職者を対象とした研修を実施していきます。いずれも周南公立大学の教員を中心に、地域住民、地域の看護職等、周南地域の企業、自治体、NPO、在学生、卒業生、地域共創センター、地域DX教育研究センターなどと協働しながら活動していきます。何卒ご指導・ご鞭撻のほど、よろしくお願い致します。

人間健康科学部看護学科地域健康交流研究センター長

杉本 吉恵

地域健康交流研究センターの特色

地域で暮らす人びとが、気軽に足を運んで、病気や障がいがあってもなくても「生涯、自分らしく、より豊かに生きる力」を引き出す支援をします。一人ひとりに必要な健康、看護、医療に関する情報を提供し地域の健康・医療・福祉に貢献します。

活動の主体

周南公立大学の教員が中心となり、地域住民、地域の看護職、地域の医療・福祉職、在校生、卒業生などと連携・協働しながら活動します。

研究の推進

地域の特徴に応じた健康・療養・介護関連の課題を解決し、住民に役立つ研究の推進

支援活動の推進

地域の健康に関する強みを引き出す研究や支援活動の推進

教室の開催

人々が自分らしく健康に生きていくための教室の開催や支援活動の実施

学びなおしの支援

地域の看護職や卒業生を対象とした学びなおしの支援

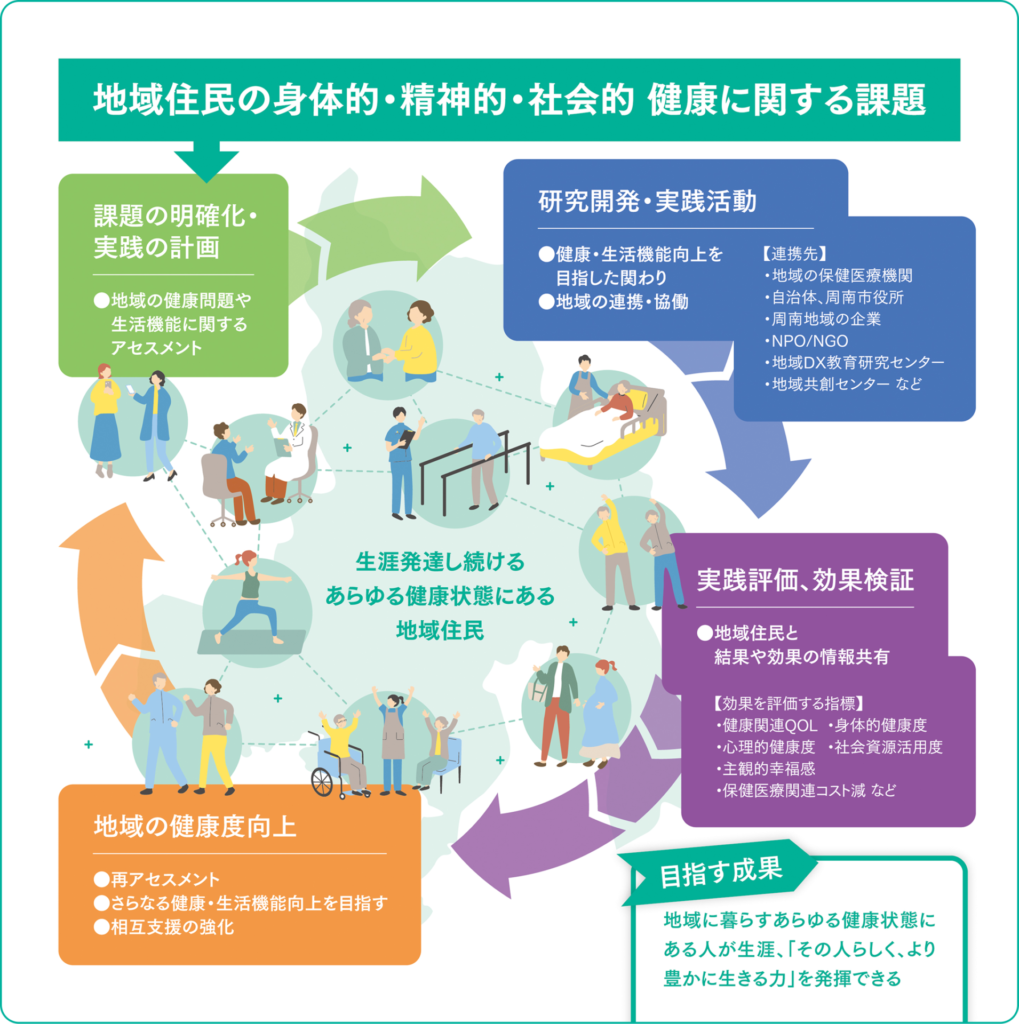

地域住民の身体的・精神的・社会的健康に関する課題について、地域の健康問題や生活機能に関するアセスメントを行ったうえで課題を明確にし計画を立て研究開発や実践活動を行います。その後、実践の評価や効果の検証を行い地域の健康度向上につなげます。成果として、地域に暮らすあらゆる健康状態にある人が生涯、「その人らしく、より豊かに生きる力」を発揮できることを目指します。

健康に関する様々な悩みや課題を一緒に考えていきます

例えば

企業経営者

うちの作業員の喫煙率が高いような気がするのだけど…

夫婦

母親の認知症がひどくなっているような…どうしたらよいのだろう?

施設職員

AEDは設置しているが、上手く使えるかな?誰かスタッフに研修をしてくれないだろうか?

母子

他の子と比べて発育が遅いような…

地域の保健師

地域の健康づくり活動をしたい。方法や効果の検証を一緒に考えてほしい。